- 时间:

2025-10-22 - 作者:

- 来源: CNSO

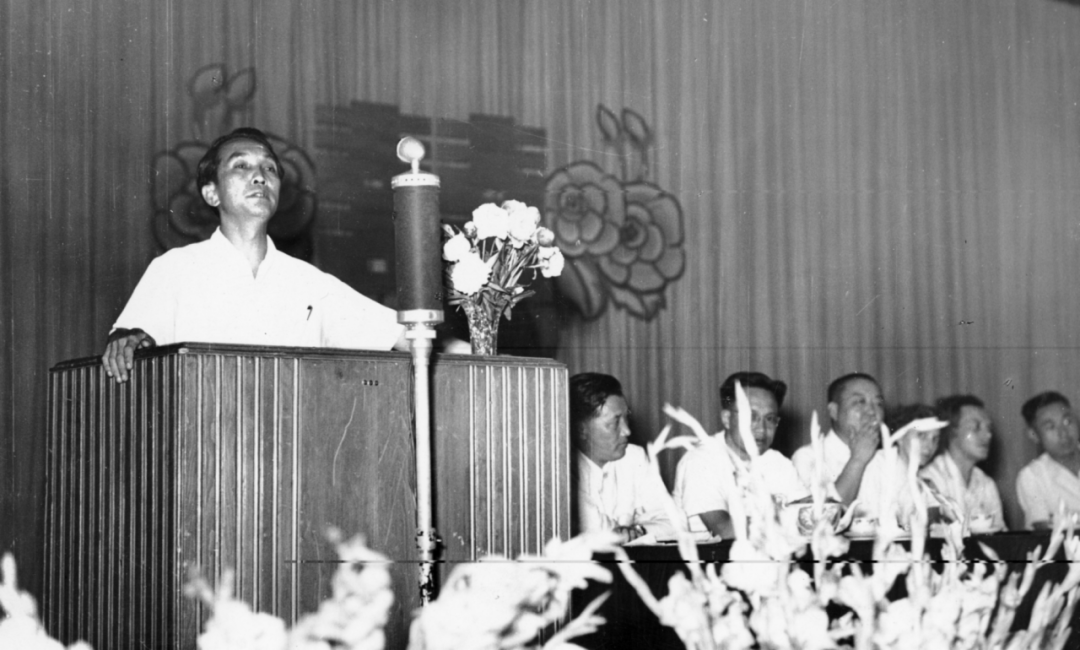

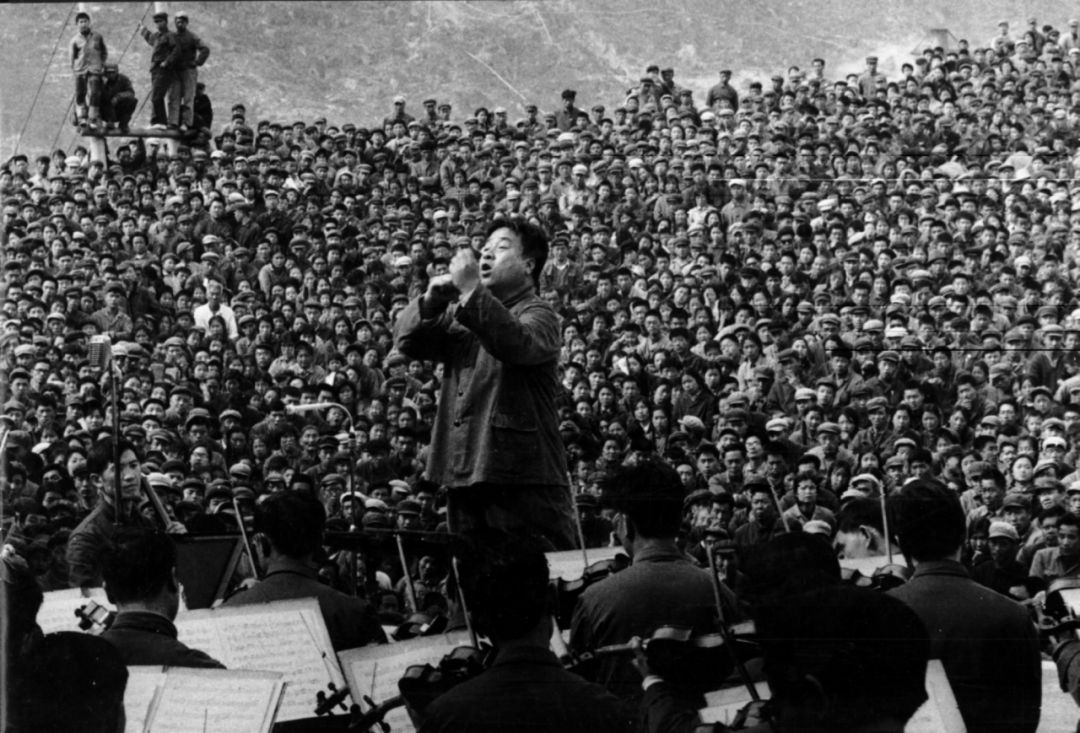

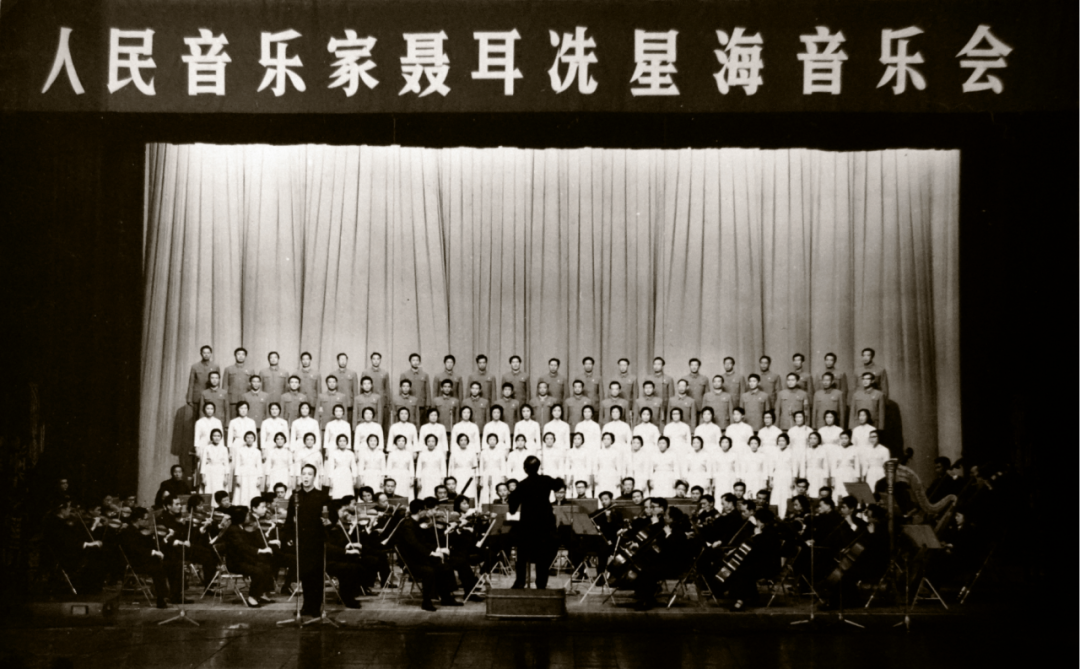

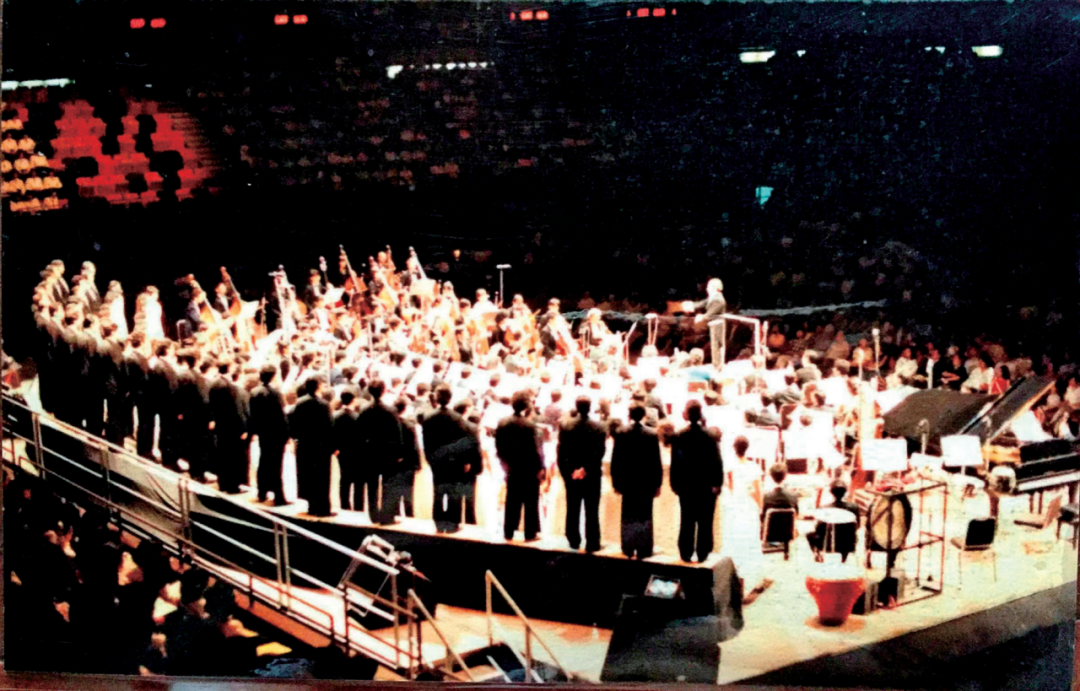

“建木”是中国交响乐团(下称:国交)扎根音乐土壤、连接艺术传承与时代精神的象征;“承光”既承载着交响乐艺术的璀璨光辉,亦浓缩了国交七十年来承接时代使命、传递音乐力量的厚重历程。从1956年中央乐团成立,到1996年更名重组为中国交响乐团,再到2026年迎来七十华诞,有人说,“一部中央乐团史就是半部新中国的音乐史”。 回溯这段弦歌不辍的岁月,每一个十年都镌刻着鲜明的时代印记,也记录着乐团在艺术道路上的探索与坚守。  中央乐团成立大会(1956) 1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》确立了“文艺为工农兵服务”的根本方向,这一思想成为中央乐团建团的核心指导原则。1956年,中央乐团在这样的时代浪潮中应运而生——以中央歌舞团乐队和合唱队为根基,汇聚了新中国最优秀的音乐人才,从诞生之初便肩负起“用音乐讲好中国故事”的使命,为新中国的音乐事业埋下希望的种子。  1959年,乐团上演了贝多芬《第九交响曲“合唱”》, 其中,第四乐章首次采用中文版演绎,具有划时代意义  1968年,乐团在京郊演出 20世纪60年代,乐团深入基层开展演出,走向城乡厂矿、军营学校,将高雅艺术的火种播撒到基层大地,让交响乐与人民大众的生活产生了温暖的联结。1965年,中央乐团集体改编创作交响音乐《沙家浜》,在大江南北的演出中掀起热潮。  1975年,人民音乐家聂耳冼星海音乐会举办, 促成了《黄河大合唱》中央乐团演出本的诞生 20世纪70年代,中央乐团以创新姿态重新诠释经典作品,为中国音乐发展注入新活力。创作于1939年的《黄河大合唱》,在中央乐团创作组集体整理编订下完成中央乐团演出本,成为迄今为止最经典,国内外演出场次最多的版本。  在香港举办的"黄河音乐节”上,中央乐团合唱队与当地28个合唱团千人演出《黄河大合唱》(1985) 20世纪80年代,改革开放的春风吹遍神州,乐团也迎来了“走出去”与“引进来”的双向探索:作为国际舞台上的“文化使者”,它用音乐架起中外交流的桥梁;作为国内交响艺术的“耕耘者”,它持续深耕舞台,用旋律记录中国快速发展的壮阔图景,让交响艺术在国内拥有了更广泛的受众。  中国交响乐团成立首演音乐会(1996) 20世纪90年代,中央乐团正式更名重组为“中国交响乐团”。这是一次探索艺术新路的勇敢尝试,以职业化改革为抓手,为乐团注入了新的活力。  中央乐团—中国交响乐团建团50周年 金色庆典音乐会(2006)  2016年,乐团参演G20峰会文艺演出 “最忆是杭州”大型水上情景交响音乐会 进入21世纪,国交频繁亮相重要国事活动,以专业演出展现国家文化形象;新时代以来,国交携手中外顶尖艺术家在艺术碰撞中不断突破,演出足迹遍布五大洲,同时始终紧扣时代脉搏,以艺术创新融入人民心声,以创作为核心任务,以演出为中心环节,以更加开放的姿态携手兄弟乐团推动中国交响乐的发展。  2024年,中国交响乐团合唱团与首次来华的里卡尔多·穆蒂 意大利歌剧学院合作演绎歌剧音乐会《乡村骑士》  时代交响——全国优秀乐团邀请展演 中国交响乐团“印象诗篇”音乐会(2025) 2026年,国交将以系列团庆活动,向这段厚重的历程致敬,也向支持它成长的每一份力量致谢。三场精心筹备的音乐会,新老艺术家将齐聚一堂,用旋律串联起七十年的时光。除了听觉盛宴,国交还将通过团庆主题座谈会、艺术沙龙,及在北京音乐厅特设团史展等活动,展现七十年的耕耘与收获。位于和平里原址的新大楼也将破土动工。  70年风雨兼程,始终不变的是“我们从延安走来”“艺术为人民”的初心,是“传承红色血脉,弘扬民族精神”的使命。从延安时期的艺术火种,到如今的“大国交响”,国交的七十年,是一部用旋律写就的“奋斗史”。带着满满的积淀,国交将继续深耕经典、开拓创新——推出更多反映新时代精神、展现中国风貌的作品。国交将以“建木”般的扎根精神,以“承光”般的使命担当,在艺术的道路上坚定前行,谱写属于中国交响乐的崭新篇章。

撰稿:段梦 转自:《音乐周报》2025年10月15日 B3版 |

京公网安备 11010502034423号

京公网安备 11010502034423号