- 时间:

2025-04-17 - 作者:

- 来源: CNSO

|

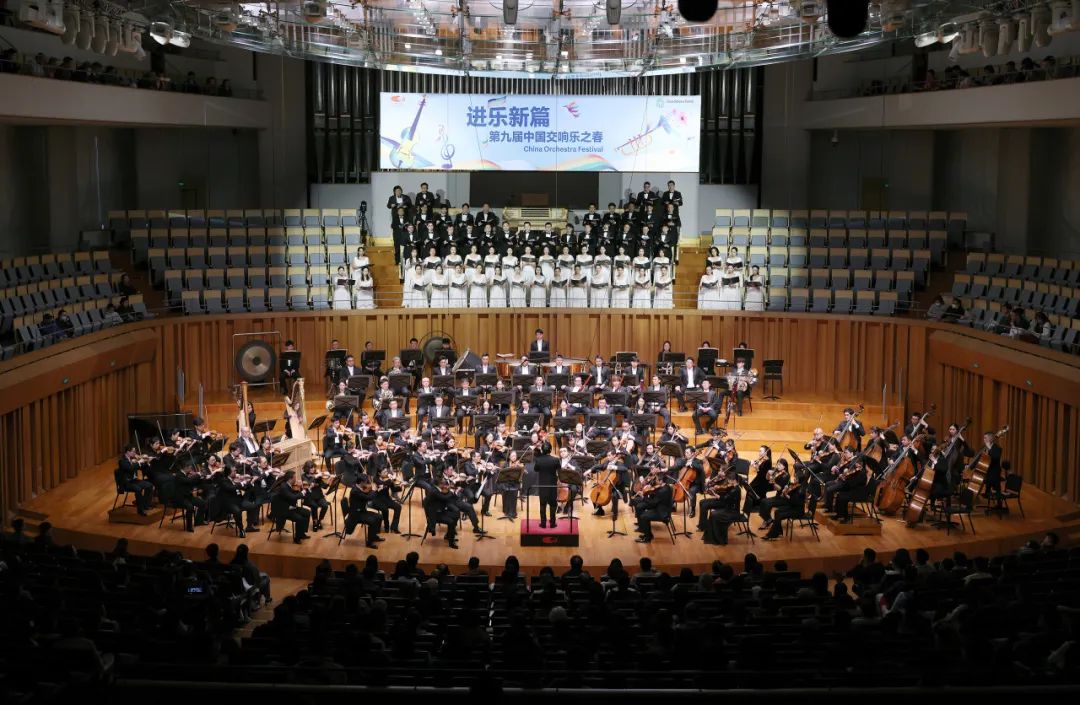

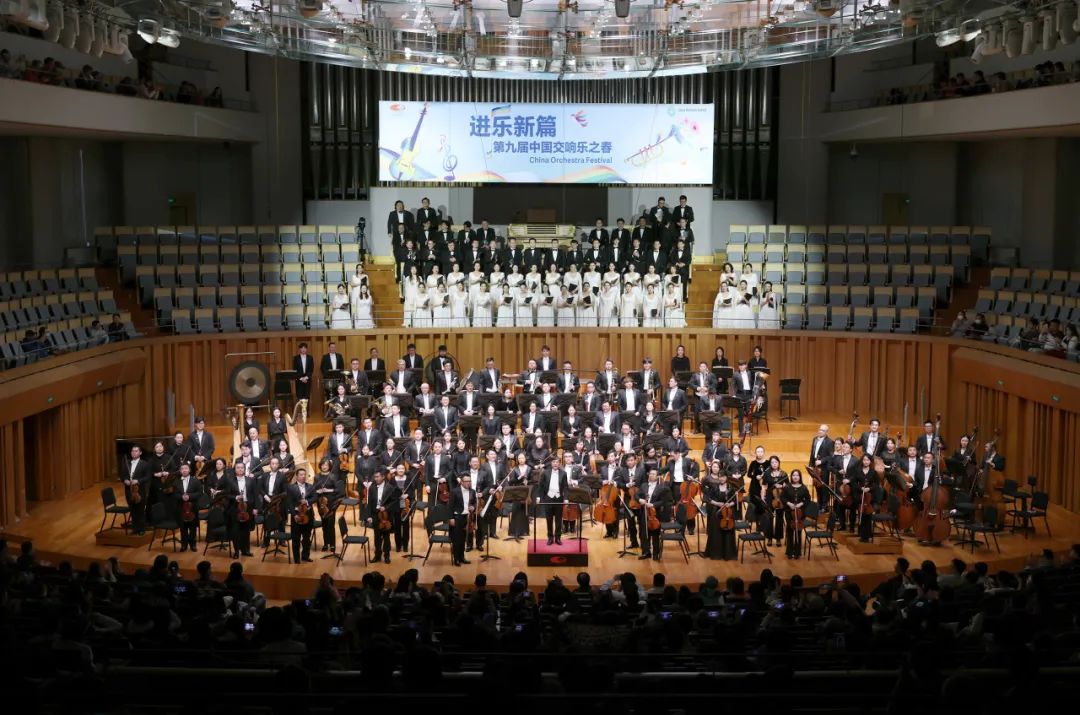

为了纪念法国作曲家莫里斯·拉威尔诞辰150周年,中国交响乐团在2024/25音乐季里策划了系列演出活动,覆盖了拉威尔的几乎所有主要管弦乐创作。这些音乐会有一个共同特点——它们都不是整场只演拉威尔一个人的作品。从曲目编排的角度上看,“完全拉威尔”有“完全”的长处,“不完全”也有“混合”的优势。国交的这几场音乐会里,有的将拉威尔与前辈或同辈的作品并置呈现,有的把拉威尔自己创作和改编的作品组合在一起。这样编排的优势在于不仅介绍拉威尔的音乐杰作,同时辐射到他所处的时代背景和音乐环境,由此形成更加全面和立体的纪念。 4月12日,指挥家水蓝亲自执棒的这场音乐会集萃了四首分量十足、兼具艺术性和技巧性的作品,其中三首出自拉威尔本人之手,另一首则是来自他的老师加布里埃尔·福雷。遥想几个月前,水蓝刚刚带领中国交响乐团演出了纪念阿诺德·勋伯格诞辰150周年的专场音乐会。人们很容易忽视,勋伯格和拉威尔这两位作曲家其实是同时代人,而且勋伯格甚至还要更早出生一年。事实上,他们都是20世纪初的那个音乐史上巨变年代里的关键人物。  1910年前后,勋伯格和斯特拉文斯基分别宣告了对于音乐史延续数百年的两大“家园”的突破:前者的“十二音”瓦解了调性的体系,后者的《春之祭》打破了工整的节奏。同样活跃在这个时期的拉威尔虽然没有成为这种惊世骇俗的系统性变革的主导,但他从早年间开始就奠定下来的艺术上的“叛逆”基因,为他在激进和保守之间寻找到了独属于自己的位置。由此带来的产物便是音乐领域的“印象派”,而这实质上同样内含了对以德奥音乐为代表的晚期浪漫主义风格的瓦解。 长期以来,在各个按照地域划分的主要交响乐流派中,对于中国的大部分交响乐团来说,法国后浪漫以降作品的文化距离可能是最远的。这一方面正是拉威尔等人所在的历史坐标内在提出的技术要求使然,另一方面则是因为“印象派”的音乐往往需要摸索和掌握某种颇显朦胧的处理尺度,在演奏时非常依赖指挥家和乐团的经验。  这场音乐会的开篇是拉威尔的《鹅妈妈》组曲。这首充满了童真与想象的组曲最初采用钢琴四手联弹的形式写成,后来被拉威尔自己配器改编成了管弦乐版本。从组曲里的第一首帕凡舞曲最初的木管组演奏开始,我们就听到了国内乐团少见的“柔软”声音——乐团客座长笛首席于渊在其中功不可没,不仅用透亮的音色和干净的气息带来了极高质量的独奏片段,而且化身一面旗帜将整个木管组的声音凝聚在一起,充分地展现出了木管乐器声音背后独特的“气流”之美。 如果说《鹅妈妈》组曲还算是职业乐团的常备曲目,那么《D大调左手钢琴协奏曲》无疑是音乐会舞台上的稀客。钢琴家保罗·维特根斯坦在第一次世界大战期间不幸失去了右臂,却促成了一系列左手协奏曲作品的诞生。这也在无意中为更多右臂出现问题的钢琴家创造了新的演奏可能性。拉威尔在创作《左手钢琴协奏曲》时已经来到20世纪30年代,这部作品也顺理成章地融合了当时属于新潮的爵士乐等元素。对于乐团来说,中间段落摇摆乐(Swing)的律动并不容易捕捉,更何况是在协奏曲的形式之中。但在水蓝事无巨细的指导下,乐团始终给予了独奏最大程度的支持。   此次担任《左手钢琴协奏曲》独奏的钢琴家孙颖迪曾与国交多次合作,但是这部“左手”作品仍然是崭新的课题。颇为意外也颇为巧合的是,就在演出前不久,孙颖迪在骑自行车的过程中不幸摔倒。“倒下的刹那闪过一个念头,那就是左手不能受伤。”他回忆道。而在下意识地用右手撑地后,孙颖迪短时间内也成了无法使用右手登台演奏的钢琴家。他表示,“主动演‘左手’和被动演‘左手’的心情大不相同,经历了这次意外更加感受到拉威尔的伟大,以及这首作品的精彩。”而在返场环节,近年来在创演结合方面有所尝试的他在揭晓了这段轶事之后,又为观众加演了一段左手即兴演奏,作为对于拉威尔鸿篇巨制的点缀。  到了下半场的两部管弦乐作品,水蓝不再使用谱架,乐团也完全进入了状态。福雷的《佩利亚斯与梅丽桑德》组曲开头同样需要轻和柔的声音,这一次音乐宁静和神秘的基调由弦乐组奠定。水蓝在这种时刻总有一种魔力,能够同时掌控弦乐的所有声部线条,将它们的纵向关系与横向演进梳理得条分缕析。在整个组曲中,国交的木管组展现出了难能可贵的相互包裹的声音,真正组成了一个整体。第二乐章的双簧管独奏清脆而细腻,第三乐章长笛与竖琴的二重奏更是美轮美奂。  整场音乐会最为亮眼的高光时刻当属最后的《达芙尼斯与克洛埃》第二组曲。这部作品在音乐会舞台上堪称热门,但是带有混声合唱的完全版却几乎不曾有机会上演。这无疑是因为完全版的上演太过于“奢侈”,需要的合唱团编制不小,而且难度颇高,但是如此“大费周章”却只登台演出寥寥几分钟,因此往往只有自带合唱团的艺术机构才会有能力和魄力如此排演。然而,恰恰是这“寥寥几笔”的混声合唱,让《达芙尼斯与克洛埃》第二组曲的一头一尾升华到了完全不同的境界,堪称当之无愧的点睛之笔。这首组曲总共三个段落,其中合唱出现在“黎明”和“群舞”之中。拉威尔在此的合唱写法完全是器乐化的,也就是让声乐扮演乐团里的乐器,因此演唱的内容看起来“简易”,实则对于准确性和默契度有着更高的要求。   作为舞蹈音乐来说,拉威尔的突出特点恰恰就是精准,细节的完成程度在很大程度上直接决定了演奏的精彩程度。组曲的第一段“黎明”也许是整个音乐史上描写日出最为生动可感的管弦乐作品。开篇木管和弦乐的绵密织体散发出晨雾般的朦胧之美,在这背后却是每个声部高度有序的位置关系。当弦乐驱动着太阳的意象从萌动开始直到喷薄而出时,只见水蓝的右手连同整个手臂大幅度地画出圆形,带领乐团将音乐的轮廓大气地挥洒。这几乎是一种大胆到甚至有些激进的指挥策略,或者说内化了某种博弈的关系。     事实上,在这段音乐的核心旋律线条以外,同时还有许多微小的元素穿插点缀,例如长笛、短笛、小提琴对于鸟鸣的模仿,以及大管为代表的长音铺垫的底色,都需要统筹兼顾。只有基于指挥和乐团双方的彻底信任,以及充分的排练准备,这种“指挥法”才能发挥出理想的作用:用拍点清晰度的战略性牺牲换取了音乐形状的最大化掌控。在人声的加持下,浮现在人们脑海或面前的日出画面简直与仙境无异。置身于音乐厅现场的聆听震撼很难用语言清晰地形容,那种感官冲击力无异于亲眼置身于克劳德·莫奈的《日出·印象》时看到和想象日出景观的情境。   第二段“哑剧”堪称是长笛声部的华彩,从长笛、短笛到低音长笛都扮演了重要角色。拉威尔对于每件乐器的音域和音色淋漓尽致的掌握,以及客座长笛首席于渊领衔的整个声部的出色表现在此双向奔赴,国交木管组的其他成员同样展示出了过硬的实力和默契的配合。最后一段的“群舞”实际上堪称是“群魔乱舞”,复杂多变的节奏更是拉威尔音乐“如瑞士钟表般精密”的最直接体现。国交在水蓝的带领下正如一台运转极为精密的机器,面对五拍子律动稳如泰山,弦乐的纪律性与铜管的稳定性都值得称道。   尽管这段“群舞”仅有4分钟的时长,但是拉威尔巧妙地通过主题之间的关系和力度的细腻变化,构造出了引人入胜的起承转合,带领人们快速在各种高潮之间穿梭。重新加入进来的合唱显然也经过了充分的排演,对于风高浪急的力度变化胸有成竹,而且有意识地调整每次演唱“A”时最合适的口型。跟随音乐的起伏一路披荆斩棘,中间有闪光的高音单簧管也有富有磁性的小号,还有脱颖而出的打击乐······直到整部作品最后真正的高潮来临时,指挥、乐团与合唱团共同在旋风般的音浪中施展了极强的控制力和爆发力,狂喜的音响内部所有结构和元素仍然清晰,无论是会心一笑还是开怀大笑,所有观众都能各自找到属于自己的享受。  过去一年多以来,指挥家水蓝几次坐镇中国交响乐团,带来的音乐会曲目都很有挑战性。从人迹罕至的约瑟夫·苏克《第二交响曲“死亡天使”》,到重塑听觉的纪念勋伯格诞辰专场曲目,再到布鲁克纳的《第七交响曲》和马勒的《第一交响曲》,这些曲目在音乐风格、技术特点、审美情趣等等方面基本从不重复。每场音乐会上和演奏每首作品时,乐团的状态可能有起有伏,但是它们的共性是长处足够长,每次一定都有能够在人们记忆中停留很久的亮点。这场纪念拉威尔音乐会上呈现的法国作品,同样代表着乐团走出舒适区的尝试:如何用更加精准的控制来掌握“软化”的声音,对于大部分中国乐团都是日常习惯之外的新课题。经过几天的排练,国交在水蓝的带领下交出了精彩的答卷,背后的积累也是这样的音乐会在现场演奏完成后更加深远的意义的体现。

撰稿:姜太行 责编:段梦 摄影:罗维、李建成 排版:陈婧 |

京公网安备 11010502034423号

京公网安备 11010502034423号